영어 표현에 I am between jobs 라는 표현이 있다.

나는 한국에서 말하는 ‘백수’라는 표현보다 이 영어식 표현이 굉장히 존중 받는다고 생각된다.

사회에서 통념되는 백수는 왠지 무능력자, 게으름뱅이와 같은 패배자라는 어감을 준다.

I am between jobs 라는 표현,

직역 하자면 ‘과거에 내가 했던 일과 미래에 할 일 사이의 중간에 있어!’ 라는 표현이 꽤나 마음에 든다.

물론 그 사유는 다양하겠지만, 현재의 나는 더 나은 미래를 위한 이직 준비 중에 있다.

한국 정부에서 무료로 제공해 주는 7개월 짜리 풀 스택 과정도 듣고 (진짜 한국 정부에게 너무 감사하다) 기업 연계를 포함한 다섯 개의 프로젝트로 매번 새로운 팀과 회의를 통해 생각을 실제로 웹 페이지에 구현도 해보고, 진행할 때 온갖 스트레스와 에러를 마주하며 못 할 것 같은 프로젝트도 결국 어찌 저찌 마무리가 된다.

정말 재능이 없다고 생각했던 내가 존버(존나게 버텨)를 하면서 꾸역 꾸역 프로젝트를 해내고, 이 과정을 마무리 짓고 마지막 프로젝트에서는 대상의 영광까지.. 누가 보기에 나는 여전히 문과생 향기 가득한 미개한 외계인일지라도 개인적으로 나는 내가 굉장히 자랑스럽다.

솔 직 히

문과식 공부를 한 평생 해오다가, 개발자 과정을 들으면서 처음으로 내가 참 멍청하다고 생각했다.

이렇게 무능력한 수업은 처음이었다. 첫 두 달간은 거의 말 해독하기 듣기 평가였으며, 따라치기도 힘들었다. 객체니 다형성이니 호출이니 새털 개털이니, 한국어인데도 무슨 말인지 모를 지경이였다. 머리가 뜨거워서 어느 날 학원 앞 두피 병원을 예약해 의사를 보고 오기도 했다. 그저 스트레스 때문이라고는 하셨지만, 나갈 때 정갈하게 두피 사진 찍고 나왔다는 썰.

특히 기억에 남는 첫 프로젝트는 베개에 얼굴을 묻고 울면서 소리를 질렀다.

팀원에게 피해는 주기 싫고, 포기하기는 싫고, 내 코드도 이해 하기 어려운데 남의 코드까지 있으니 토할 것만 같았다. 그런데 누가 그랬던가.. 아프게 배운 것은 절대 놓지 못한다고.

폴 스포츠도 그랬다.

우연히 길가다가 유리창을 통해 보이는 봉 잡고 날라 다니는 언니들이 멋져서 시작 한 건데, 온 몸이 봉에 두들겨 맞아서 멍이 들고 심지어 피가 날 줄은 예상하지 못했다. 그러나 이렇게 아프게 배운 것들은 꽤나 중독성이 있다. 아프게 배웠기 때문에 결코 쉽게 포기할 수 없기 때문이다. 그리고 단언컨대, 이 과정이 반복되면 당연히 익숙해지고 잘 한다는 소리를 들을 것이다.

나는 이 과정을 생각하면 눈물이 나기도 하고 나의 정체성에 대해서 그리고 강인함에 대해서 생각해 보게 된다.

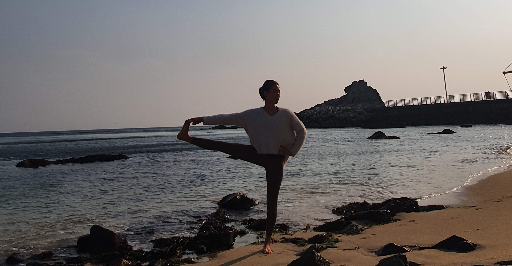

자유로운 외국 회사의 항공사에서 일 하고, 프리랜서 영어 강사로 집에서 편하게 일하면서 매일 운동을 3시간 씩하며 내 멋대로 지내던 내가, 자의적으로 개발 코스에 들어가 아침 9시부터 저녁 10시까지 학원의 닭장 같은 자리에 갇혀, 거의 12시간 씩 모니터를 보고 진땀을 흘리고 다리가 퉁퉁 붓고, 용인에서 강남 지옥철을 오가며 사람들 사이에 낑겨 학원을 다니고, 의사 소통 때문에 속을 썩이기도 하고, 그러나 그 와중에 운동과 영어 전화를 꾸준히 해온 나를 보면 나는 내가 참 강인하다고 생각한다.

백수 혹은 I am between jobs.

지금 이 시간은 누구에게는 무료하고 흔들리며 좌절할 수 있는 시간일 수도 있겠지만,

나는 이 시간이 가장 온전한 나를 마주하는 시간, 그리고 내가 이 것을 정말 원하는가 를 확인할 수 있는 시간이라고 생각한다.

온전히 내가 내 시간을 관리하며 하루를 채워 보내는 자의의 시간.

공부도 하고, 쉬기도 하고, 걷기도 하고, 책도 읽으며 지혜를 넓혀가는 이 순간, 그리고 소중한 사람들과 함께 하는 식사. 솔직히 즐겁다.

물론 얼마나 길어지느냐에 따라 그리고 이 삶을 누릴수 있는 자금이 얼마냐 있느냐에 따라 다르겠지만, 이 시간을 귀히 여기고 소중히 여기는 자들은 꼭 좋은 결과가 있을 것이라 믿어 의심치 않는다.

그러니 나를 포함한 모두들,

힘내고 오늘 하루를 소중히 그리고 본인이 얼마나 멋진 사람인지 알아 차리며 보냅시다.